写在前面

随着智能家居的快速普及,现代家庭的联网设备呈现爆炸式增长——从人手一部的智能手机,到各类智能家电、电视盒子、电脑,不少家庭还部署了NAS存储系统和家庭影院。要让这些设备稳定高效地运行,构建一个合理的网络架构至关重要。

对于大多数用户而言,近年来运营商提供的光猫设备,或是市面上的主流路由器,已经能够满足千兆甚至2.5G宽带下的日常使用需求。但对于有特殊需求的用户——比如需要部署NAS系统、有大量内网数据传输需求,或是追求极致体验的发烧友,则需要构建更强大的网络架构。

根据工信部2024年5月的数据,全国已有86个城市的168个小区、工厂和园区开始试点万兆宽带,覆盖范围还在持续扩大。虽然万兆网络目前仍属于相对小众的领域,但参考千兆网络的普及速度,相信未来几年万兆也会快速进入寻常百姓家。

在经历了从运营商光猫到2.5G网络,再到万兆内网的完整升级过程后,我想分享自家的网络架构设计和部署经验,希望能为有类似需求的朋友提供一些参考。

网络演进的三个阶段

初始阶段:运营商光猫的局限

最初的网络配置相当简单,接入和无线覆盖完全依赖运营商提供的一体化光猫。这种配置虽然省心,但性能表现确实不尽如人意:有线连接实测速率约950Mbps,无线连接更是仅有400Mbps左右,千兆宽带的带宽优势没有充分发挥。

更严重的问题在于,随着家里智能设备增加到几十个,加上楼层间复杂的信道环境,网络速度进一步下降,延迟表现也变得极不稳定。

这个阶段遇到的典型问题包括:

WiFi覆盖死角多:主卧信号经常只有2格,实测信号强度z仅-75dBm

多设备并发能力差:视频会议时如果家人同时看4K视频,丢包率会上升到3%以上

游戏延时不稳定:游戏下的延时不稳定,偶尔能超过100ms,严重影响游戏体验

带宽分配不合理:一个设备进行大文件下载时,会占用80%以上带宽,其他设备基本无法正常使用

这些问题让我意识到,仅依靠运营商的基础设备已经无法满足现代数字生活的需求。

中期升级:迈入2.5G时代

为了解决上述痛点,我开始研究家庭网络升级方案。经过大量资料查阅和测试,发现了一个有趣的现象:运营商的千兆宽带通常都有一定富余,实际可以跑到1200-1300Mbps。这个发现为2.5G升级提供了理论基础。

设备选型与配置:

光猫升级:更换为中兴G7615V2,这款光猫配备了2.5G网口,支持XG-PON/GPON双模,在信号稳定性和发热控制上都比原装光猫有明显改善

路由器升级:选择了小米BE6500Pro,支持最新的Wi-Fi 7标准(802.11be),配备4个2.5G网口,最大理论无线速率可达6500Mbps

通过将光猫设置为桥接模式,使用路由器直接PPPoE拨号,外网测速成功达到1300Mbps,内网速率也同步提升至2.5Gbps。这个配置稳定运行了相当长时间,已经完全满足家人的日常需求。

最近折腾:构建万兆内网

说实话,2.5G网络已经够用了。但架不住各大平台的算法不断推送软路由、NAS、万兆内网等内容,加上身边朋友都在玩HomeLab,最终还是没抵住诱惑,决定搭建一套万兆内网系统。

万兆网络架构设计

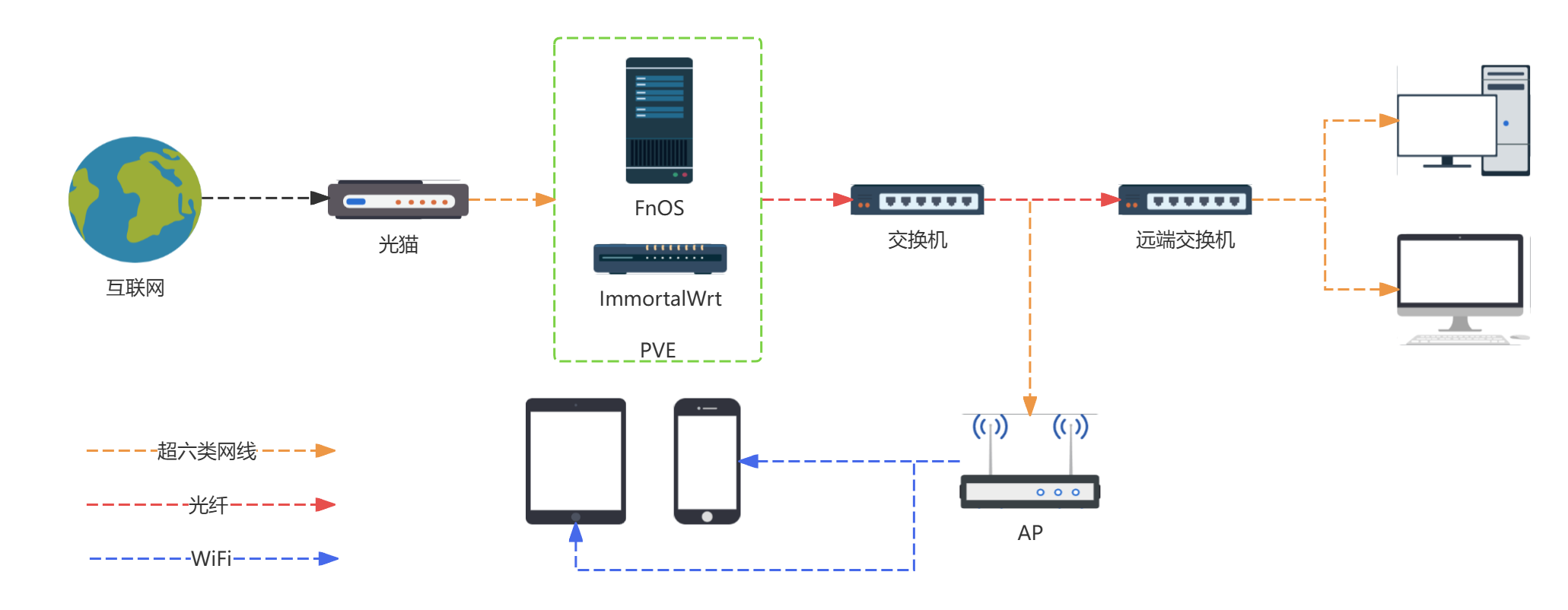

从网络拓扑可以看出,整个万兆内网采用了分层设计,实现了有线无线融合、多速率兼容的网络架构。

核心设备:PVE虚拟化平台

架构的核心是一台运行Proxmox VE的x86小主机,搭载Intel N355处理器。这颗CPU采用Intel Twin Lake架构,8核全E-Core设计,TDP仅9-15W,满载功耗不超过25W。虽然性能算不上顶级,但对于软路由和NAS应用完全够用,而且支持硬件转码,配备2个2.5G电口和2个10G SFP+光口。

在PVE平台上运行两个关键虚拟机:

ImmortalWRT软路由:基于ImmortalWrt,负责网关路由、防火墙、QoS流控等核心网络服务,同时作为AC控制器统一管理AP设备

飞牛NAS系统:提供SMB/NFS文件共享、Jellyfin媒体服务器、Docker容器等服务,分配了4TB存储空间

这种虚拟化部署的好处是资源利用率高,一台主机搞定两个核心功能,管理维护也很方便。

接入设备:双交换机架构

网络接入采用双交换机设计:

核心交换机:放在弱电箱,直连光猫和PVE主机,作为整个网络的汇聚节点

远端交换机:放在书房办公区,通过光纤与核心交换机连接,为桌面设备提供就近接入

两台都是小米的万兆交换机,提供2个2.5G电口和2个10G SFP+光口,交换容量60Gbps。这种配置既保证了核心设备的万兆连接,又为普通设备提供了2.5G高速接入。

传输介质选择

整个网络使用了三种传输介质:

Cat6A网线(橙色虚线) :用于2.5G及以下速率的连接,包括AP、普通PC等设备。超六类线成本低、布线灵活,100米内支持2.5G甚至更高的传输也完全没问题。

光纤连接(红色虚线) :用于万兆核心连接,具体配置:

光纤类型:OM3多模光纤(50/125μm规格)

连接器:LC-LC双工跳线,体积小巧适合高密度布线

光模块:10GBASE-SR SFP+模块,850nm波长,在OM3光纤上10Gbps速率下可传输300米

无线覆盖(蓝色虚线) :目前暂时由BE6500PRO充当AP,支持2.4G/5G双频段。后续计划部署多个独立AP设备,由ImmortalWRT统一管理,实现802.11k/v/r快速漫游。

踩坑经验分享

光模块兼容性:不同品牌交换机对第三方光模块的兼容性不同,建议购买前先确认,或者直接买原厂模块省心

虚拟机网络优化:PVE默认的网络性能一般,建议启用SR-IOV直通或配置VirtIO准虚拟化网络接口,我选择了使用VirtIO

光纤弯曲半径:OM3光纤的最小弯曲半径是30mm,布线时要注意,弯曲过度会导致信号衰减

散热问题:万兆设备发热量不小,特别是光模块,建议弱电箱加装散热风扇

总结与展望

从最初的运营商光猫到现在的万兆内网,这个升级过程不仅提升了网络性能,更重要的是获得了对网络的完全掌控权。整套系统运行几个月来,无论是日常使用的流畅度,还是特殊场景下的性能表现,都远超预期。

当然,这种程度的网络升级需要投入不少时间去学习和调试。对于普通用户,2.5G方案已经足够;但对于NAS玩家、视频创作者或技术爱好者,万兆内网确实能带来质的飞跃。

随着万兆宽带的逐步普及和Wi-Fi 7设备的成熟,提前布局万兆内网不仅是技术追求,更是一种面向未来的投资。虽然我在网络方面还在不断学习,但通过这次实践,对家庭网络架构有了更深的理解。

后续我会继续优化这套系统,比如加入IDS/IPS安全防护、部署网络监控可视化等,期待拥有更加强大的家庭网络。

附:设备清单

核心设备

传输介质

虚拟化软件

配件及辅助设备

默认评论

Halo系统提供的评论